(图文/刘国 李昶)

近期,我院光电材料与器件团队刘国博士联合兰州大学张振兴教授在材料科学领域学术期刊《Journal of Colloid and Interface Science》(中科院一区TOP,IF=9.7)发表题为“Interfacial charge redistribution modulates surface electronic states through Ti-O-Fe bridges: Unlocking dz2-pz orbital hybridization for fast sulfur redox”的研究论文,论文基本信息如图1所示。

图1 论文基本信息

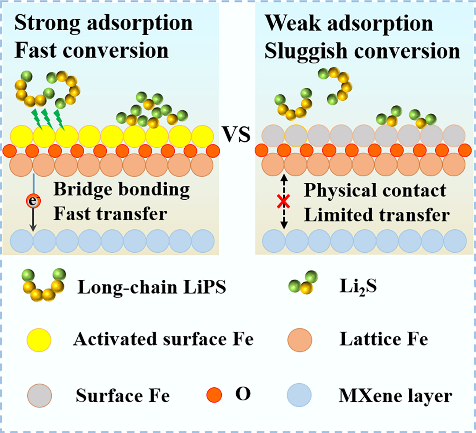

锂硫电池中异质结构催化剂因其界面内建电场(BIEF)协同耦合的优势,展现出卓越的吸附与催化活性。然而,表面电子结构与界面电荷再分配的构效关系尚不明确。为此,团队设计了表面氧化的MXene/α-Fe2O3异质结作为模型催化剂,阐明了多硫化物吸附-转化协同强化的内在机制,如图2所示。

图2 多硫化物吸附-转化协同强化机制示意图

该成果通过理论与实验分析,证实了改性的MXene作为电子受体通过界面非对称Ti-O-Fe键从α-Fe2O3夺取部分电子,诱导自发电荷重排。电子经Ti-O-Fe通道传输,形成了表面缺电子的活性Fe位点,不仅降低了反键轨道电子占据,强化表面Fe位点与多硫化物间的d-p轨道杂化并增强硫亲和力,同时也削弱了S-S键以加速其断裂。该研究建立了界面电子离域与表面电子重构之间的构效关联,为高性能储能/转换器件中异质结构催化剂的设计提供了理论依据。

该研究得到了国家自然科学基金、甘肃省自然科学基金的支持。湖南理工学院为第一单位,刘国博士为第一作者,孙小香博士、李芬副教授、兰州大学张振兴教授为通讯作者。

(责任编辑/肖欣瑶 初审/李昶 复审/石红芳 终审/周畅)